Осенью 1910 года в небо над Симбирском впервые взмыл самолёт. Демонстрационные полёты были популярным развлечением, собиравшим ипподромы восхищённой публики. Авиаторы или летуны, как называли их в Российской империи, были настоящими звёздами, в подавляющем большинстве принадлежали к высшим классам общества, для которых авиация была дорогим и опасным спортом. Мог ли мечтать о небе крестьянский сын, уроженец села Аксаур Карсунского уезда Симбирской губернии? Почему бы и нет! Георгий Кадин даже успешно командовал авиаотрядом.

Российская империя в начале XX века бурно развивалась, давая возможность разным людям реализовывать себя на самых неожиданных поприщах ещё до революции 1917 года, с которой принято связывать возможности подобной реализации.

Мощнейшим стимулом к развитию авиации стала Первая мировая война 1914–1918 годов. Утверждают, что в 1915 году в русский язык вошло слово «лётчик», а придумал его бывший ученик Симбирской гимназии, поэт-футурист Велимир, он же Виктор, Хлебников.

Возможности для крестьянского сына

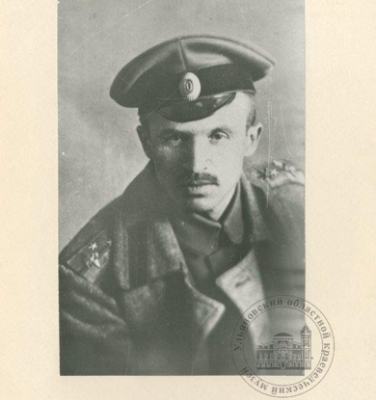

Георгий Петрович Кадин (1885–1931), тот самый крестьянский сын из села Аксаур, был мобилизован на фронт в самом начале войны, летом 1914 года из Санкт-Петербурга, вскоре патриотично переименованного в Петроград. Он уверенно покорял столицу Российской империи, готовясь к поступлению в Академию художеств и коротая время на службе в архитектурной конторе академика, «отца северного модерна» барона Федора Ивановича (он же Юхан Фредерик) Лидваля.

В команде именитого зодчего симбирский уроженец проектировал доходный дом Липавского на Большом проспекте, здание акционерного общества «Пекарь» на 11-й Измайловской улице, железобетонный свод в здании знаменитой петербургской Биржи — одном из архитектурных символов Северной Пальмиры.

Художественный талант раскрылся в Егорке Кадине ещё во время обучения в Аксаурском начальном училище. Мальчик замечательно рисовал. И что по тем временам было куда важнее, имел прекрасный почерк — качество, очень ценимое в российской имперской бюрократической системе. Впрочем, и в Советском Союзе специальные уроки чистописания отменили только в 1969 году.

Благодаря творческим талантам Георгий Кадин смог устроиться копировальщиком лесного ведомства в Казани. При поддержке коллег он в 1906 году поступил в Казанскую художественную школу, окончив её вначале со званием преподавателя графических искусств, а затем — архитектора. Как отличный ученик он имел право отсрочки от военной службы, а по окончании школы право бесконкурсного поступления в Академию художеств.

Женился, но браком насладился не сразу

В Казани Георгий встретил любовь всей своей жизни — Елену Пономарёву, служившую бухгалтером в Казанской конторе американской фирмы «Зингер», знаменитой своими швейными машинками и новациями в области маркетинга и продвижения продукции, позволившими компании в сжатые сроки покорить все мировые рынки.

В 1911 году Георгий сделал Елене предложение и получил согласие любимой, но случился призыв на военную службу, а за ним мировая война, а за ней Гражданская. Счастье супружества оказалось отложенным на долгие десять лет; и ровно столько же ему дано было продлиться…

Военная карьера

За полтора года войны артиллерист Георгий Кадин дослужился от прапорщика до поручика, получив пять боевых орденов и золотое Георгиевское оружие с надписью «За храбрость», награду, приравненную к ордену святого Георгия четвертой степени, право на которую имели исключительно офицеры, а не нижние чины с их Георгиевскими крестами.

Георгиевское оружие вручалось за конкретный подвиг. На нём при желании разрешалось награвировать его описание: «Призванному из запаса легкой артиллерии, Георгию Кадину за то, что в бою 12-го сентября 1915 года у деревни Полужье, находясь на передовом наблюдательном пункте, в сфере действительного ружейного и артиллерийского огня, отлично корректируя стрельбу, дал возможность нанести противнику поражение».

Прекрасный глазомер и художественные способности делали Георгия Петровича прекрасным артиллеристом и разведчиком. Чтобы расширить навыки поручика Кадина отправили вначале на радиокурсы, а затем на специальный курс корректировки артиллерийской стрельбы с самолётов с двумя вылетами общей протяжённостью 3,5 часа.

В апреле 1917 года Георгий Кадин окончил недолгую учёбу, и был направлен во вновь сформированный в районе Одессы XXV авиаотряд. Уже 16 июля 1917 года он на себе испытал, что самолёты не только летают, но и падают: «Я потерпел крушение, — писал он в письме невесте действующей левой рукой. — Возвращались из разведки, на высоте 800 м остановился мотор, и мы пошли к земле. Аппарат разбился в куски. Я повредил правую руку, лицо, грудь и бок: отделались счастливо».

Георгий Кадин принял советскую власть, также принял командование своим авиаотрядом. Он командовал всей авиацией Юго-западного фронта РККА и дослужился до должности начальника оперативного отряда штаба Рабоче-крестьянского воздушного флота.

После войны — новая жизнь

Когда Гражданская война закончилась, Георгий Петрович с облегчением покинул военную службу и стал работать в Главном управлении авиационной промышленности (Главкоавиа), занимаясь проектированием и строительством авиационных заводов, испытательных корпусов, жилых и социальных объектов.

За неделю до своей безвременной смерти Георгий Петрович спроектировал общежитие для Московского авиационного института.

Даже на фронте Георгий Кадин не расставался с карандашом и красками. Искусство не просто скрашивало жизнь, но приносило дивиденды. Рисунки и акварели Г. Георгиева (приходилось скрываться за псевдонимом, поскольку художество считалось несколько предосудительным для боевого офицера) печатались на открытках и публиковались в популярном журнале «Солнце России» и в популярной газете «Петроградский Листок».

Художник рисовал быт артиллеристов и лётчиков, но ещё больше то, чего требовала конъюнктура, рассчитанная на усреднённого зрителя: лихие пехотные и кавалерийские атаки, казавшиеся явлением, выражающим суть войны.

Кадин-Георгиев рисовал по сути агитационные плакаты, украшавшие первые листы газеты, призывавшие подписываться на «Заём свободы» и биться до победного конца, на которых часто изображал земляка-симбирянина, лидера Февральской революции 1917 года Александра Керенского. Отразился ли в творчестве Георгия Петровича другой земляк-революционер Владимир Ульянов-Ленин?

Взгляд на мир из кабины самолёта, которому сподобился Георгий Петрович, овладев мастерством лётчика, стал новым взглядом художника на мир. Уже в советское время Георгий Кадин стал зачинателем авиационного пейзажа, и в этом особый вклад нашего земляка в историю искусства.

Иван СИВОПЛЯС, научный сотрудник Музея-заповедника «Родина В. И. Ленина»